横浜の歯科・歯医者 横浜山手デンタルクリニックインプラント治療が変わる

日常歯科臨床と再生医療の架け橋

組織工学は科学の新しい分野であり、その最終ゴールは再生治療です。欠損あるいは、機能不全の体の一部を生体材料で置き換え、組織あるいは器官を再生させることが最終目的です。

歯科においてはいくつかの再生医療が既に臨床応用され始めており、基礎研究の分野では歯の再生を含む口腔組織の再生への数々のアプローチがなされています。

このような今日の状況において 再生医療がインプラント治療をはじめとして、いかに日常臨床に かかわっているかという視点で歯や歯肉、そしてその付近の骨の欠損を持つ患者さんに対する治療について発信できればと思います。

患者さんの血液と骨髄液で骨を作り、お口の中の欠損部分に移植

この術式はドイツフライブルグ大学で世界に先がけて研究された再生医療の実際です。患者さんの血液と骨髄液を使ってオペ室の中で30分で骨の幹細胞を作り、それをベースとして骨を創り、お口の中の骨の欠損部に移植します。

私も手術に参加して、つぶさに体験したフライブルグ大学オペ室と研究室での流れを皆様にご報告いたします。当院でのインプラント治療などに応用導入しつつある再生医療の一端を垣間見ていただければと思います。

横浜の歯科・歯医者 横浜山手デンタルクリニック当院による骨の増生再生と共に展開するインプラント治療

症例)歯肉および骨の増生量

インプラントを入れる時、同時に周囲の歯肉や骨の量を足していく再生療法です。それによりインプラントの周りに強固な安定性を得ることができます。

治療の経過

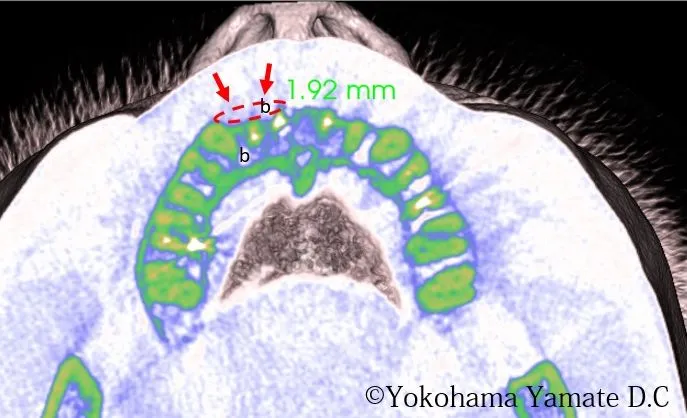

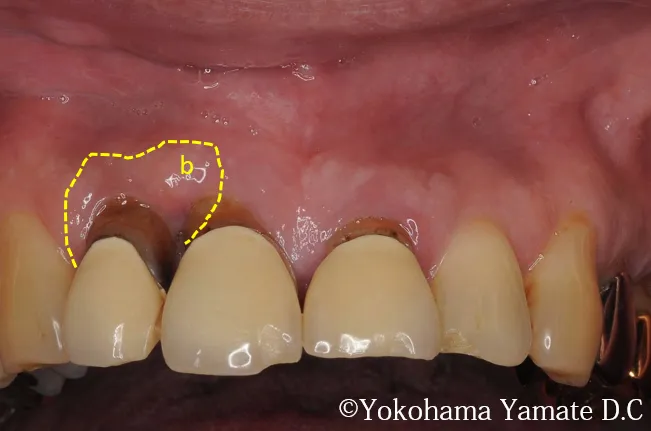

治療前(2020年11月)

上の顎の前歯のインプラント付近。bは骨の無いところ

歯肉の厚み0.12mm 骨の厚み1.92mmで凹んでいる

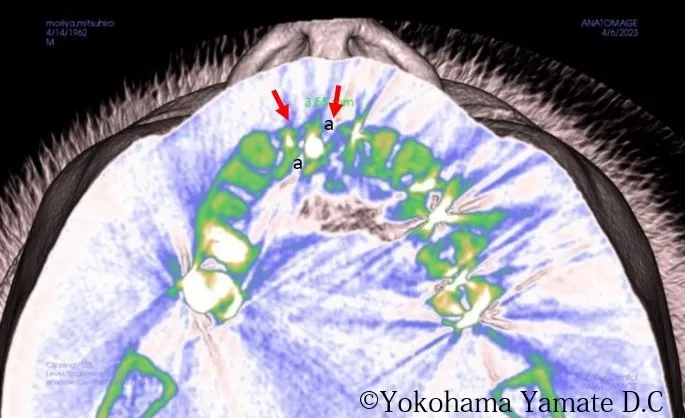

治療後(2023年12月)

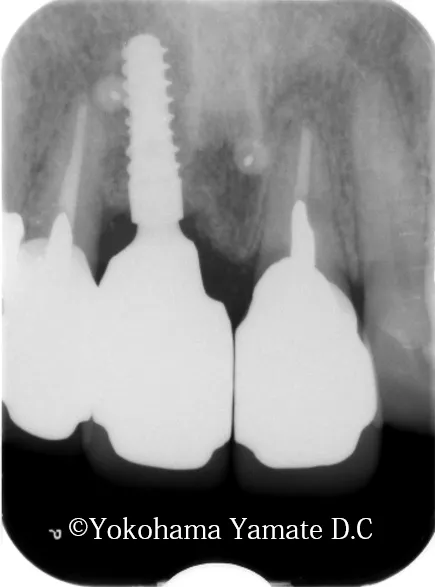

右上の前歯の一本のインプラントを上あごに骨の中に入れて3年後の経過

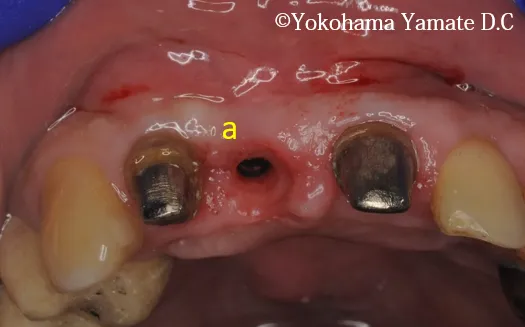

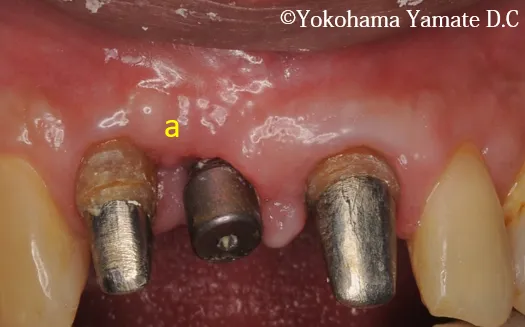

上の顎の前歯のインプラント付近。aは骨が再生されたところ

歯肉の厚み3.62mm 骨の厚み3.55mmとなり凸して再生している

画像の緑色は硬組織や骨、紫色は軟組織(歯肉)を表します。

治療後には歯肉の厚みが3.5mm増加し、骨の厚みは1.63mm増加しました。それによって、このインプラントはより長くお口の中で機能していくことでしょう。

失った骨や歯ぐきを取り戻したいという患者さんのケース

この患者さんは、2020年11月にけんかが原因で顔を殴られ、前歯が大きくグラつくようになってしまいました。それ以降、歯ぐきもどんどん下がってきてしまったそうです。

以前、当院で奥歯の治療を受け、しっかり噛める状態を取り戻していたものの、最近はその奥歯でうまく噛めなくなり、代わりに前歯に強く当たるようになってしまい、不快感や不安を感じるようになりました。

そんな中、「以前に失った骨や歯ぐきも、再び作り直すことができる」と聞いたことを思い出し、「入れ歯のようなプラスチックの素材ではなく、自分の骨や歯ぐきを使って元の状態に戻したい」という強い希望を持って、当院にご相談いただきました。

症状

- 歯間の骨が溶けて、歯肉も下がり陥没している

- 口臭がくさい

- 歯と歯の間が隙が大きくてモノが挟まる

- 息が漏れてツバも飛び、うまく発音できない

治療の経過

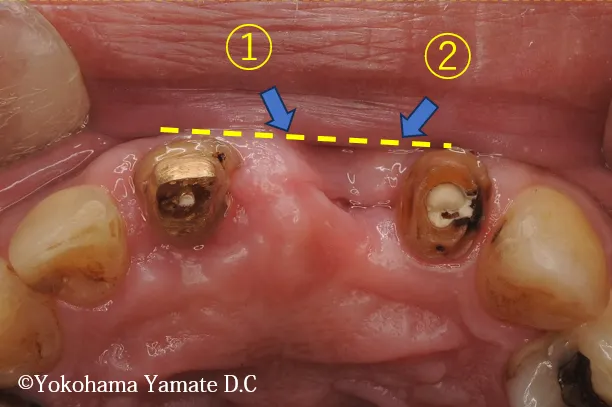

治療前(2020年11月初診時)

治療前骨欠損部・歯肉退縮部 b

治療途中経過

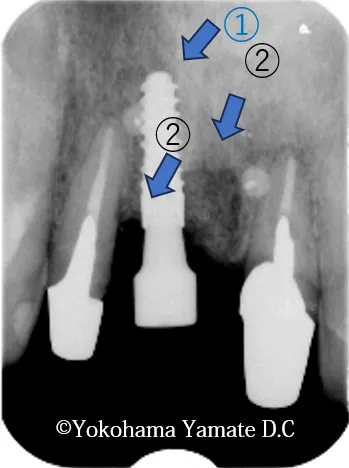

2021年4月21日 外傷による欠損歯はインプラント埋入・ソーセージテクニックによる増骨手術①

2022年5月12日 パッチテクニック手術を加えての増骨②と歯肉の増生a

インプラント手術後1年6ヵ月

(2022年10月)

天然歯およびインプラント周囲組織の変化

2021年04月21日 抜歯後 1か月

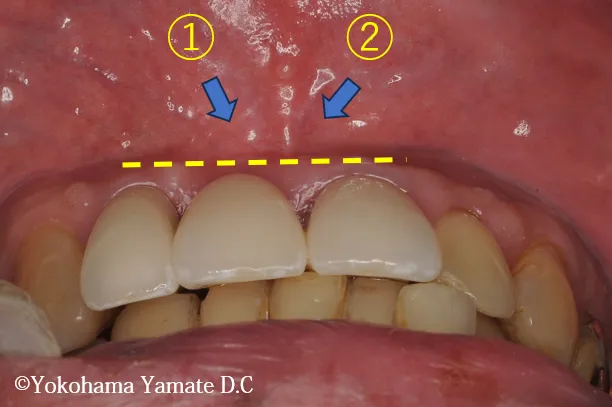

治療後(2022年11月20日)

新たに歯肉と骨を得て、歯周組織の復活と安定が得られて来ています。

抜歯後 20か月、インプラント埋入・GBR後 19か月、CTG後 15か月